NOTICE:This article written in Japanese.

古き良き英国製のミニッツリピーター懐中時計です。

それもただのミニッツリピーターではなく、フリースプラング(レギュレターを排除してより厳密な精度を狙ったもの)のスペシャルな仕様です。

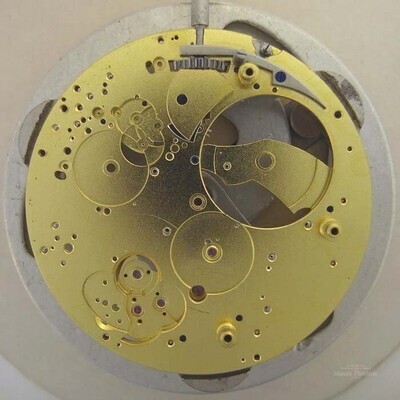

地板だけにした状態です。

100年以上前に製造された時計とは思えないほど状態が良いのが分かります。

ミニッツリピーターの減速機の歯車輪列です。

この時計の場合、一番大きな香箱の歯車から数えて全部で6個ありますが、厳密に言うと最後のものは歯車というよりスティールのカナにシャフトの付いたものです。

写真は真上から見たところなので、とても直径の小さな黒っぽい歯車にしか見えないかもしれません。

減速機の受けを組み込み、リピーターのゼンマイを入れたところです。

また、一対のハンマーも所定の位置にセットしてあります。

5番目の歯車と最終減速機の受け(香箱の上)の上にリピーターの速度調整ネジが見えます(真ん中に一本の溝が切ってあり手前半分の方に小さな穴がある金色の大きなネジの頭状の部品)。

これそのものが最終減速機の上ホゾの受けになっているので、この溝にドライバーを入れて微妙に回してやると最終減速機の上ホゾの位置が動き、減速機自体が傾く仕組みです。

最終減速機が直立に近ければ近いほど5番目の歯車との噛み合いはスムーズでリピーターの鐘打ちのペースは早くなり、逆に斜めになればなるほどその反対に遅くなります。

但し当然のことながら、ある一定以上に傾斜するとあまりにも抵抗が大きくなってリピーターは作動しなくなってしまいますし、最終減速機の軸を曲げたり折ったりする可能性もあるので、アマチュアレベルでの調整はお勧め致しません。

巻止め装置の取り付けられた香箱です。

この時計の場合、5枚歯のクロスと一本歯のフィンガーピースによって構成されています。

片方のハンマーの受けとリピーター香箱の受けは兼用になっています。

その他、時計本体の輪列もセットしました(ガンギ車を除く)。

この時計の場合、4番車はダイアル側からセットする構造で、こちら側からは半分以上が隠れて見えます。

4番車までを固定する受けを組み込みました。

これは、一方のハンマーの受けも兼ねています。

また、スイス製の時計に多いクラブトゥース型ではなくラチェット型をしたガンギ車とレバーもセットしてあります。

ガンギ車、レバー、テンプの受け板を組み上げた後リピーターのゴングも取り付け、受け板側の組み上げが一通り完了した状態です。

大きなダイアモンドのテンプ伏せ石は青焼きのシャトンに包まれてネジ止めされています。

フリースプラングですから、緩急針はありません。

歩度の調整は、テンプに2対あるミーンタイムスクリューの出し入れで行う仕様です。

細かいところでは、2番車の上ホゾにの中に貫通したツツカナのシャフトが小さなクサビで固定されているのも見えますね(ムーブメント中央)

受け板側の組み付けが完了したらまずはケーシングし、文字盤側のリピーター関連パーツの組み立てに入ります。

ムーブメント中央よりやや下にスネール(カタツムリ)型のカムとトゲトゲのスターホイールが重なって見えます。

このカムはアワースネールと呼ばれ、1時→12時までの数取りを行うための12段の段差があります。

ミニッツリピーター関連のパーツが全て組みつけられた状態です。

スイスのミニッツリピーターにおいては、パテックを始めとする最高級グレードのものでもスティールパーツはヘアーライン仕上げの面取り仕様ですが、イングリッシュリピーターの一部にはこの時計のようにスティールパーツが全面鏡面研磨されているものがあります(極めて少数ですが)。

鏡面仕上げするメリットは、見栄えだけではありません。

表面がツルツルになることによって、表面積が最小になるため錆にくくなりますし、折れるきっかけになるキズがないため強度も上がります。

もっとも、実際に鋼のパーツの鏡面仕上げをしてみるとよく分かりますが、大まかにヘアーラインが残った状態から完全な鏡面仕上げに持ってゆくのは大変手間のかかるものですから、これだけの数のパーツとなると、相当なコスト増になりますね。

完成した状態です。

一般的に、リピーターのグレードの簡単な判断材料の1つとして、

「ハンマーの軸に穴石が使われているかどうか」というものがありますが、これはスイスのリピーターに関しての簡易的な判断材料で、イギリス製のリピーターには当てはまりません。

何故なら、より後年のモデルで時計自体がスイスメーカーによって製造されていたイギリス銘のリピーターを除くと、減速機やハンマーのホゾ穴にルビーを採用したイギリスのリピーターは殆ど無いからです(香箱上ホゾ穴石を除く)。

確かに減速機のホゾ穴やハンマーの軸のベアリングにルビーを使うメリットはあるのですが、どういう訳だかイギリスにおいては重視されなかったのです。

一方で、先ほどのスティールパーツの鏡面仕上げを見ても分かるように、重視した部分には異常なほど時間とお金を掛けた造りをしています。

また、他には類を見ないほどの仕上がりをした歯車やカナなどもわざわざ受け板で隠してしまっていますし、受け板・地板はあくまで真鍮のギルト仕上げにこだわり、ニッケル(厳密には洋白)のムーブメントは作りません。

そして、この傾向は20世紀初頭にイギリスの時計産業が消滅してしまうまで変わらないのです。

今となってみれば、この辺の頑固で生真面目な作りがまさにイギリス時計の魅力なのですが、同時にこれは当時すでに量産可能で遥かに安価だったスイスやアメリカの時計に駆逐されてしまった原因でもあります。

それにしても、この正確な仕上がりと精度。

金塊のようなケースのずっしりとした重み。

頑固一徹な雰囲気。

堪りません。